O artigo é uma transcrição adaptada de parte da aula “Lei de Acesso à Informação, Desigualdades Digitais e de Raça” do prof. Paulo Victor Melo para o Ciclo Formativo – Antirracismo e Políticas na Inteligência Artificial e TICs.

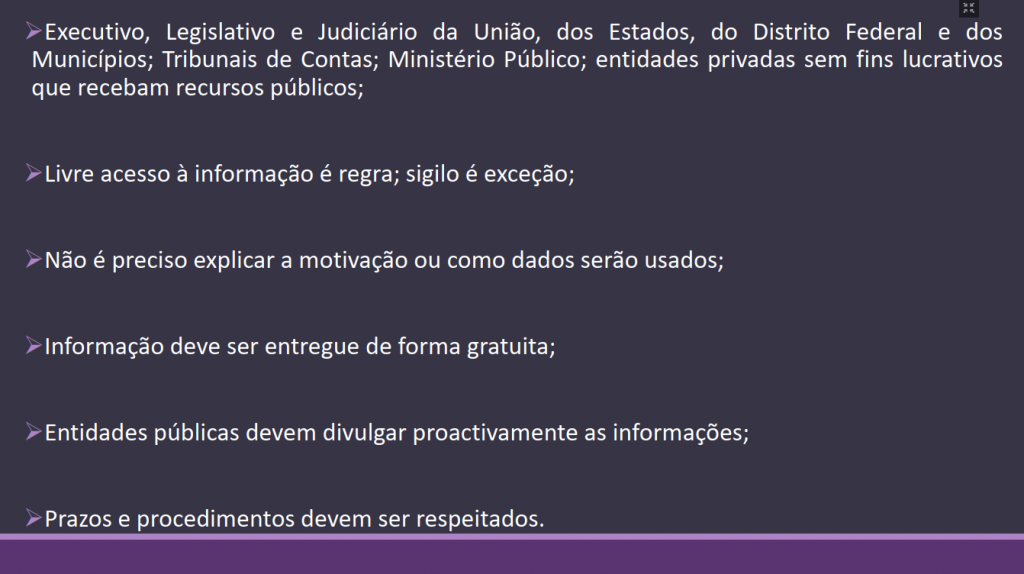

A Lei de Acesso à informação (LAI) vale para livre acesso a informações do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios; para dados dos Tribunais de Contas e do Ministério Público e também para dados sobre recebimento de recursos públicos por entidades privadas sem fins lucrativos.

Foi materializada como a Lei 12.527/2011 e consolida o inciso XVI do artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”.

Entre os princípios norteadores da LAI podemos destacar:

- O primeiro é que o livre acesso à informação é a regra, o sigilo deve ser uma exceção.

- As pessoas que requerem informações via LAI não precisam explicar sua motivação ou como usarão os dados que pediu.

- Que a informação deve ser entregue de forma gratuita, a não ser que haja um custo de reprodução.

- Que as entidades públicas têm o dever de divulgar proativamente informações de interesse da população. Ou seja, a LAI tem como princípio que, na verdade, a prestação de informações públicas deve ser uma política proativa do Estado, das entidades públicas. E o pedido é algo que vem depois, quando essas informações já não estão devidamente publicadas.

- E a própria LAI estabelece que os prazos e procedimentos devem ser respeitados.

Hoje, quase todos os sites de órgãos estatais já contam com seções específicas para o acesso às informações, de modo a agilizar a efetivação da LAI, mas há alguns gargalos ainda sobre esses princípios que pudemos testemunhar na prática em alguns levantamentos.

Antes de nos debruçarmos sobre o estudo de caso no próximo texto, cito aqui alguns desafios em relação à LAI. O primeiro é seguir reivindicando o seu fortalecimento, é uma lei que completou 12 anos recentemente e ainda não é plenamente respeitada por todos os agentes do poder público.

Um segundo desafio é o fortalecimento da noção de acesso à informação pública como um direito. Além da percepção do princípio de que os dados devem ser obtidos de todas as fontes disponíveis, necessitamos também o fortalecimento da concepção política sobre o que são dados, o que são informações públicas e quem tem capacidade ou legitimidade para apresentá-los.

Por fim, outro desafio fundamental é produzirmos e experimentarmos metodologias de levantamento de informações e dados em que as pessoas sejam as protagonistas. Gosto muito da ideia trabalhada pela Helga Nowotny de competência transgressora, que seria algo típico dos chamados contra-especialistas, evocando a ultrapassagem de fronteiras disciplinares e também dos limites teóricos, metodológicos e institucionais do conhecimento, que não são gerados exclusivamente em universidades, em pesquisa, etc.

A Nowotny defende que produção de conhecimento não depende mais de um tipo especial e único de instituição. Algumas perguntas, por exemplo, no sentido de pensarmos a produção e a experimentação dessas metodologias: O que nos faz definir quem é especialista ou quem não é, portanto, uma voz relevante para conseguirmos dados e informações públicas? Quais são os ideais de especialista que legitimamos em nossa atuação política, em nossa atuação intelectual? Em que medida incluímos diferentes cosmopercepções, inclusive sobre o que são dados, sobre o que são informações públicas nos nossos trabalhos?

A Daniela Fleury e a Valéria Oliveira mencionam em um texto de 2020 no sentido de que, “se não há racismo”, não há necessidade de pensar mecanismos para combatê-lo. E se não há informações que evidenciem o que é o racismo, reforça-se a ideia de que não existe, portanto, não é preciso combater. Mas é preciso também pensar que essa ausência de produção de dados que está ali, por exemplo, na história do censo, não ficou no passado, é algo também de hoje.

A pandemia de Covid foi um caso emblemático disso, a negação sistemática da produção de dados sobre contaminações e mortes pelo coronavírus, por exemplo, em territórios indígenas e quilombolas, foi parte fundamental da política de morte da gestão anterior do governo federal. Ao não publicizar informações sobre a incidência do vírus, se contribuía mesmo para essa política de deixar morrer.

Paulo Victor Melo é pesquisador do Instituto de Comunicação da Universidade Nova de Lisboa, professor do IADE/Universidade Europeia, no curso de Ciências da Comunicação, integrante do Intervozes – Coletivo Brasil de Comunicação Social. Diretor de Projetos da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Secretário da Compolítica – Associação Brasileira de Pesquisadores(as) em Comunicação e Política.

Leia mais sobre o tema no último texto da série: “Estudo de Caso: COVID e dados de raça e gênero“

Deixe um comentário